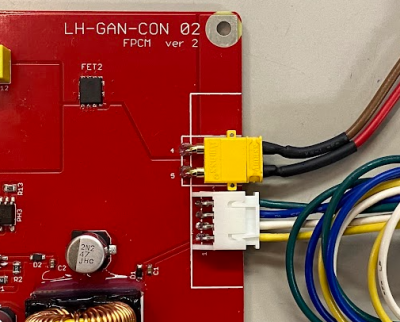

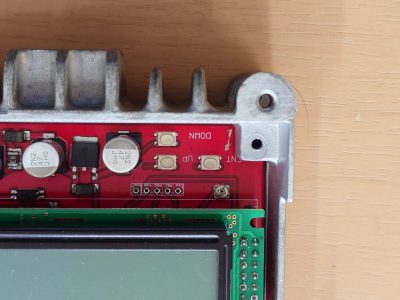

オリジナルのFPCMのご説明です。

いつものように余談と脱線も交えて長くなりそうですが

ご一読、よろしくお願いいたします。

日産が生産を中止した後、故障が増え、

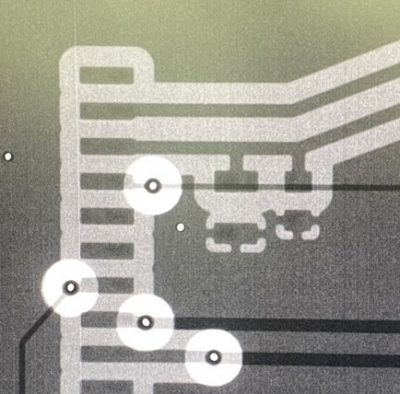

部品調達にとても困っている部品の1つがFPCMです。

FPCMは、(Fuel Pump Control Module)のイニシャルを連ねた名称で、

直訳は「燃料ポンプを制御する部品」です。

RB26DETT系の燃料ポンプはガソリンタンク内に固定されています。

燃料によるポンプの冷却、燃料の重さ(水圧)を圧送に利用し、

タンク外で発生する泥や錆によるポンプへのダメージを抑える効果もあります。

スカイラインGTRやステージア260RSでは、

イグニッションONで、車両後方から2種類のモーター音が聞こえます。

1つはアテーサE-TSのモーター音です。

車両と状態による個体差はありますが、

アテーサ駆動のための油圧が3.8Mpsに達するまで2~5秒間続きます。

もう1つは燃料ポンプです。

イグニッションキーONから約3秒、

ECU(エンジン制御コンピューター)の信号で動くように設定されています。

ポンプがガソリンタンクから燃料を圧送し、

フューエルインジェクターまでに圧力を貯める動作を行っています。

ECUからの信号で動作した燃料ポンプリレーから

燃料ポンプのプラス側に電気が送られます。

同時に燃料ポンプのマイナス側では

FPCMが回転数を制御しています。

つまりFPCMは、電気の流れを邪魔し

モーターの回転数を抑えている事になります。

燃料の流れは、

燃料ポンプ(ガソリンタンク内)⇒

燃料フィルター⇒

インジェクター(6個)⇒

レギュレーター⇒

ガソリンタンクに戻ります。

インジェクターの使用量より多くのガソリンが供給され、

使われなかった燃料は、ガソリンタンクに戻る部分的な循環構造は、

燃料の通過により熱をガソリンタンクに運び

インジェクター関連を冷却する効果もあります。

エンジン上部にあるインジェクターなどの部品類は過熱されやすく、

特に燃料パイプは、モータースポーツなどでの激しい使用では、

液体である燃料が噴射前に沸騰し、

気化した状態でインジェクターから噴射されると

燃料不足による始動不良や失火、

希薄燃焼でのエンジンブローに至るケースもあります。

しかし、この冷却工程は、望ましくない面もあります。

燃料がエンジンルーム内の熱ガソリンタンクへリターン工程で運ぶ事で、

タンク内の温度を上昇させてしまい、

加熱によって膨張したガソリンは、同じ体積での分子の数が下がるため、

インジェクターから噴射された燃料の実質的な量を減少させてしまいます。

密閉されたシリンダー(燃焼室)内では、

酸素の量によって、燃焼できるガソリンに制限がありますが、

燃焼できないガソリンを意図的に増やし、

余ったガソリンが気化熱でシリンダー内の温度を奪い、

バルブやピストンなどの金属部品を熱融解から守る「ガス冷却」が行われています。

ROMセッティングでは、

この燃焼温度の管理がプログラムの数値を決める重要な条件の一つですが、

冷却を優先させて燃料を増やし過ぎると、

燃焼温度が下がり過ぎ、パワーと燃費を低下させてしまう逆もあります。

インジェクターは水道の蛇口と同じで、

燃料の通路の開閉を行っているだけで、

インジェクター本体に燃料を噴射させる能力は無く、

燃料の圧力によって噴射量が変化するため、

圧力を作る燃料ポンプの正常な動作は、

エンジンのトルクや耐久性に大きく影響する事になります。

燃料の必要量は、エンジン回転数や過給圧などによって変化します。

回転数が低く空気が少ない負圧状態のアイドリングでは、

必要量が少ないのため、

燃料ポンプの回転数を低く調整するようになっています。

ポンプの回転制御による効果として、

ガソリンタンク内の温度上昇の抑制は先の通りですが、

燃料ポンプの回転部品の消耗を抑える効果もあります。

「キーオンで始まるウィーーーンの音が良いのだ!」

バッテリー直配線でのアイドリング時からポンプが全開の状態に、

そのようなマニアなご意見もありますが、

高出力が連続する競技の世界以外では、

耐久性や熱抑制のための静かな低い回転も良いものです。

燃料ポンプの回転制御で最もシンプルな方法は

電気抵抗器(レジスター)です。

モーターのマイナス側にレジスターを直列に接続し、

通電を妨げてモーターの回転を落とす方法はシルビアで採用されています。

アイドリング時を含めた低いエンジン回転域では抵抗が入り、

高回転時、回路が切り替わり直通状態(レジスター無し)になります。

シンプルで故障が少ない構造ですが、

レジスターからの発熱はエネルギーの損失である事と

2段階での制御の難しさがあり、

燃料ポンプ制御のレジスターの切り替えでのトルクダウンに対して、

モータースポーツでは、レジスターを取り外しカプラーを直結、

フューエルポンプを常時全開にする手法が流行りました。

しかし、先の理由からポンプへの負担は大きく、

ガソリンタンクの熱対策も合わせ、

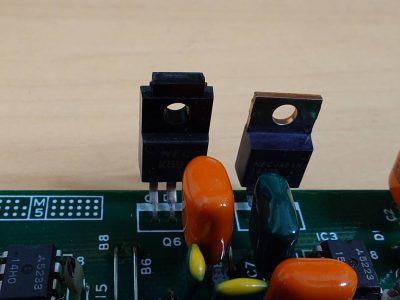

できれば3段階、そして滑らかな回転数の移行を目指した手法が

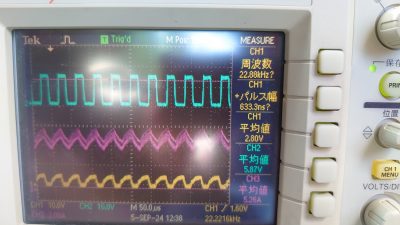

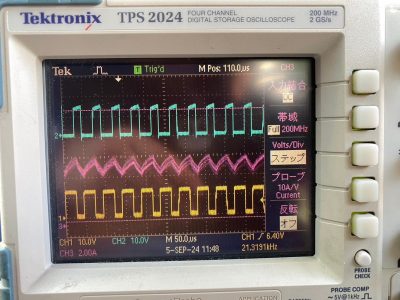

スカイラインGTRで採用された「デューティー制御」です。

昔の扇風機、3段階スイッチの「ガチャ」の感触は、

若者の皆さんはご存知ないかも知れませんが・・・

機械的に強中弱に切り替わる扇風機のスイッチは

幼少期では「強」一択でした。

暑い夏、エアコンが無い時代に「弱」など無意味です。

ところで、扇風機の「強」のボタンを押した状態で、

スイッチ、羽根に触らず回転数を落とすにはどのような方法があるでしょうか?

小学生の頃、扇風機と扇風機を向かい合わせに置き、

双方から強風を当て戦わせた事がありました。

ずっと続けていると片方の扇風機の回転が弱まり、

円筒形のモーター部分が熱くなり動かなくなりました。

壊れたのです・・・・。

父親は爆笑、母親は激怒、遠い昔の辛い辛い記憶です。

そして、幼少の頃の野蛮な方法以外で

回転を制御する方法として「コンセントの抜き差し」があります。

こっちもちょっと野蛮ですが・・・・。

一定時間内での抜き差しで、

コンセントを差し込んだ時間の割合が多いほど

扇風機の羽の回転数は上がります。

これがデューティー制御のとても乱暴な説明です。

この制御方式は専門用語ではPWM制御と言います。(Pulse Width Modulation)。

(続きます)